阿劳八十岁独奏音乐会

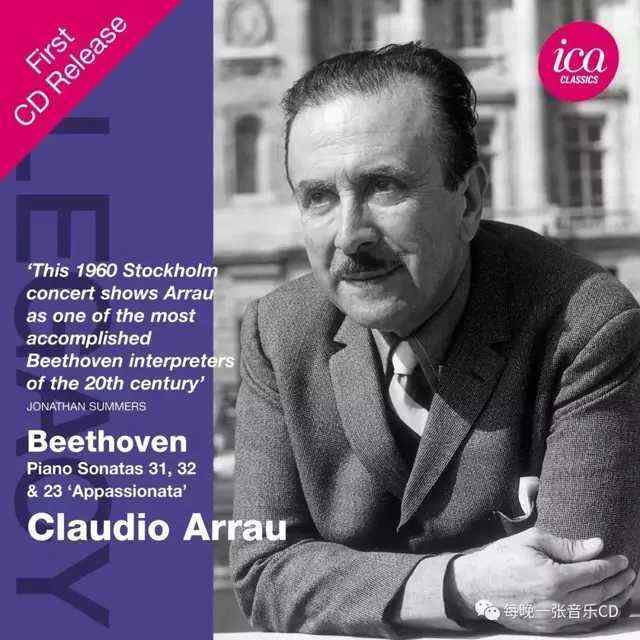

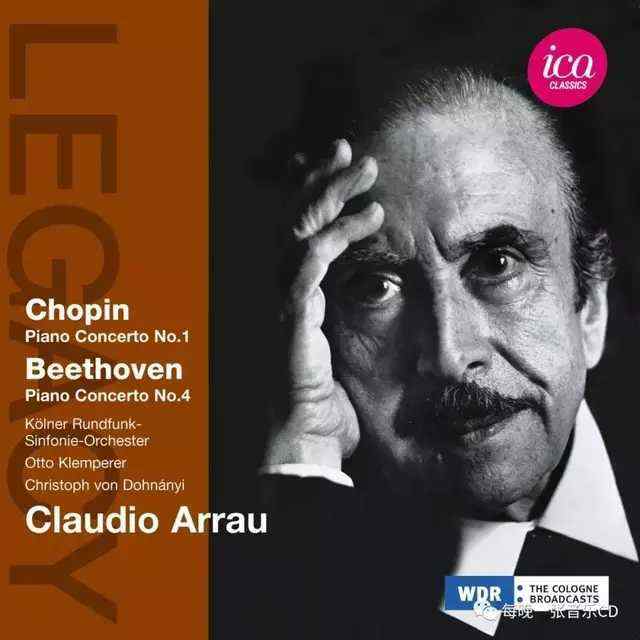

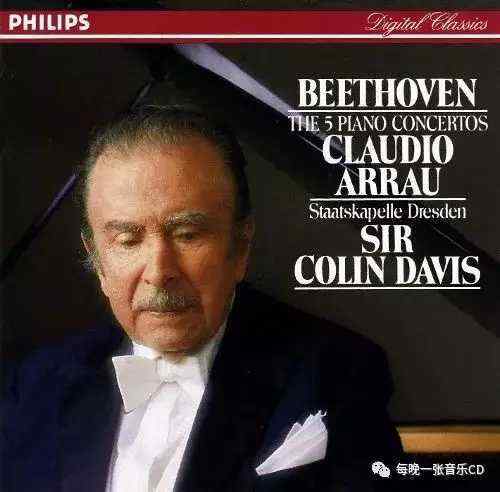

阿劳谈艺录(一)克劳迪奥.阿劳(Claudio Arrau):阿劳在1903年2月6日生于智利的奇廉,1927年得日内瓦国际钢琴比赛奖,1935-1936年的演出季在柏林演出了12场巴赫的键盘音乐专场音乐会。第二次世界大战爆发后定居美国,战后,每年演出季的音乐会难得少于100场。1965年,法国政府授予文艺骑士勋章。1978年柏林爱乐乐团授予汉斯冯毕罗奖章。1983年八十寿辰之际在埃弗里.弗雪厅举行的独奏会被Philips古典部拍成影片。他编订的两本贝多芬奏鸣曲由C.F.彼得斯出版。1991年6月9日在维也纳附近去世。

戴维·杜巴尔(David Dubal),生于克利夫兰,美国钢琴家、作家。1980年荣获Peabody 奖。1986年获ASCAP(美国作曲家、作家、出版家协会)Deems Taylor 广播奖。他身为“史坦威”艺术家,曾任纽市古典音乐电台WACN的音乐总监达20年。《键盘上的反思--著名钢琴家谈艺录》从某种意义上说是一本历史书,它记录了20世纪晚期43位著名钢琴家对钢琴世界的看法。除了对练琴、演奏的细腻之处有大量宝贵的真知灼见外,还披露他们对自己崇拜的偶像、对音乐界的现状以及对钢琴这个乐器的感受。

以下摘录的是采访阿劳的部分:

杜巴尔(以下简称杜):你七岁就离开智利,去柏林求学,还记得故乡的音乐生活吗?

阿劳(以下简称阿):当时很幼稚,但是不久便有了巨大的发展,出现了对音乐非常有鉴赏力的听众。

阿劳1984年重返智利纪录片及“皇帝”协奏曲

杜:你是智利最受尊敬的公民,圣地亚哥有两条街以你的名字命名。

阿:我说真使我受宠若惊。

杜:你是否说起西班牙语来最自然?

阿:我说得最好的是德语。

杜:你出身在音乐家庭吗?

阿:是的。我妈妈是一位很好的钢琴教师,不过她从来不在音乐会上演奏。我三四岁就听她教学生。那是我第一次接触古典音乐。

杜:你什么时候知道钢琴将是自己的一生?

阿:我一刻也没有动摇过,坚信钢琴是我一生的追求,别的什么也不要。钢琴给我满足。我从来没有想过碰别的乐器,没有想过作曲或者指挥。很简单,弹钢琴就是我唯一想做的事。

杜:所以,你在1911年就去了柏林学习。在那里,找来找去,找到了你的伯乐--马丁.克劳泽。

阿:我只跟他学了5年,没有再跟别人学过。我很幸运,克劳泽像个师父(guru)。他管着我吃饭睡觉,照顾我的健康。每天陪我散步半小时左右,有时不止半小时。他指导我阅读文学名著,带我去博物馆。我在他的陪同下观看了当时所有大舞蹈家的表演。我八岁就听瓦格纳的歌剧《帕西法尔》(Parsifal)。克劳泽要我爱到全面的教育。直到今天,我对他真是万分感激。

李斯特《埃斯特庄园喷泉》

杜:很少人有幸得到那样的指导。讲讲他吧。

阿:克劳泽是李斯特的学生,当年名气很大。他教许多学生。他有六七个女儿,都是音乐家。我一直在他家练琴,专门有一个房间。他的女儿们每隔几小时就进来看看我练琴是否得当,防止养成坏习惯。

杜:克劳泽每星期给你上一次课?

阿:才不止呢。他每天给我上一课,一上便是两个到三个小时。他还十分注重培养我由衷的谦虚。我必须声明,克劳泽培养我,从来不收一分钱。他就是那样的人。他去世时,我才十七岁,但是,有过他那样的老师,还能找谁呢?

杜:你小时候学了很多曲子吗?

阿:是的,我从不偷懒,一直不断地学习。我热切希望熟悉每一位作曲家的音乐语言,而且总是试图摸索出自己的路子来塑造他们的音乐。

杜:这么小在柏林学习,有没有一定要成功的思想负担?

阿:有。很小就有一种对钢琴、对所弹奏的作品的责任感。弹不好的地方,总是责怪自己。我很小的时候就对自己严格要求。

杜:神童难当,要达到那么多的期望。

阿:许多神童成长到某个阶段就停滞,从凭直觉弹琴过渡到有意识地弹琴,那是个转折点,很危险。

杜:克劳泽教育你承受独奏钢琴家的刻苦生活吗?

阿:他十分用心。我现在还记得他对我说:“对乐曲的熟练程度,要达到在清晨4点被人唤醒,拉去弹一首协奏曲给指挥听时,立刻能弹,而且毫无怨言的地步。”他教我不要挑剔客观条件。例如,他常说:“好钢琴上弹得好不希奇,人人都会。在坏钢琴上能弹好,那才是真功夫。”

杜:你是怎样适应的?

阿:自然而然地适应吧。先摸清楚琴的缺点,重新适应,想想怎样在那架钢琴上弹那首乐曲。

杜:克劳泽去世后的日子,你是怎样度过的?

阿:那时我还年轻,对自己不太有把握,疑虑重重。所以我去求助于心理分析医生。我有幸找到良师克劳泽,同样有幸找到一位绝妙的心理神医,成为我的第二个师父。当然,首先要自己愿意接受帮助。通过心理分析,我开始放松,挣脱束缚我的障碍。从20世纪20年代初的这段时间起,我对自己的疑虑开始消解,终于能够在演奏事业上向前迈进。

杜:有些曲子弹了70多年,有没有对某一首乐曲或某一个作曲家感到弹够了?

阿:如果我同哪一首乐曲的关系开始老化,我就保护这首乐曲,暂时不弹它,等待我产生新的冲动时对它进行再创造。

杜:你怎样看待演绎者(interpreter)的作用?

阿:演绎者应该是怎样的人,我有自己的看法。演绎者必须善变,必须能摸索进入可能陌生的另一个世界。一个好的演绎者必须练出一身弹奏许多不同风格的本领。一个好演员不能只扮演适合自己的角色。除非你善变,否则就不是演绎者,只是一个只会弹一些适合你的乐曲的人。

杜:这话能否理解为你对自己所弹的乐曲不加任何批评?

阿:可以这么理解。因为你弹一首乐曲,必须热爱它。在你演奏的那一刻,它必须是你弹过的最美的音乐。要批评,以后可以批评。

杜:你曾经说过,演奏过程中会意想不到地出现神圣的感悟。

阿:是的,会有这样的事,突然发现自己那时的演奏正是一直求之不得的。就叫它“小小奇迹”吧。那必然是你同作曲家之间有了出自无意识的神交。你必须触及无意识才能保持创造力。有时在演出中,突然来了一种全新的感觉,推也推不开,可能使你害怕,但是,能有这样的感觉,太妙了。

杜:你担心手会受伤吗?

阿:从不担心。别人看我提笨重的东西或者种花,感到惊讶,叫我“别碰伤手指”。不知怎么回事,我不害怕。

杜:看你说话和行动,似乎很节约使用力气。

阿:你说对了。特别是现在,年纪老了。我有意尽量节省力气,集中用在艺术创造上。

杜:考虑到演出任务繁重,这一定是十分重要的。

阿:我一直很幸运,身体健康使我能多少保持良好状态。我觉得我应该一直弹下去,直到生命的最后一刻。也许这话不该说。

杜:为什么?

阿:这等于是在向命运挑战。

杜:贝多芬耳聋后说:“我要掐住命运的喉咙!”阿劳先生,你不愧是浮士德!

阿:那太好了,不会什么都听天由命了。

杜:有听众在场,你受影响吗?

阿:我总是努力保持独立,不受听众的影响。如果听众理解我的演奏,我高兴;如果不理解,我绝对不能让它影响自己。该怎样弹就照样弹下去。在音乐会上,最要不得的是虚荣心。举例来说,绝不能因为快速可能赢得听众的喝彩声就采用不该用的快速。虚荣心破坏音乐和演绎者之间的整体关系。

杜:你最喜欢哪里的听众?

阿:太多了。但是对我来说,最了不起的是墨西哥的听众。20世纪30年代,我在那里第一次演出全套贝多芬。那时候,那里的听众不能说受过太高的教育,但是,他们对音乐好坏的感觉,对真正价值的感觉,令人难以置信。我也喜欢在布拉格演出,布拉格是一个音乐城市。

杜:柏林人当然爱听你弹琴。

阿:从我小时候起,他们就认识我,认为我是他们的人。伦敦当然也是一个绝妙的音乐城市。爱丁堡、曼彻斯特、格拉斯哥都是。

杜;在前苏联取得极大成功,尽管你的演奏和他们的路子不同。

阿:我属于日耳曼那一脉。但是前苏联的听众了不起,动真情。

杜:日本呢?

阿:日本的听众也了不起。年轻人对本国的音乐传统不感兴趣,反倒喜欢西方音乐。他们真有礼貌。一患上感冒就戴口罩,像外科大夫那样,以免传给邻座的人,同时又可以减轻咳嗽的声音。

杜:意大利的听众怎样?

阿:他们正经历一个重要的成长阶段。以前他们很肤浅、冷漠、无礼。但今天,有一些最好的听众是在佛罗伦萨、在米兰、在一些意大利音乐节。对意大利青年来说,音乐十分重要,不亚于当年宗教的重要性。音乐不是单纯的娱乐。意大利人的反应强烈;他们来到后台,问这问那,甚至同你争论,说:“我认为你刚才的速度不对”之类的话。我喜欢他们这样,振振有词提出意见,有时还真能从中得到启发呢。

杜:你一生都灌录唱片。可是,最近30年里,你简直不顾一切地大段大段灌录你那浩瀚的曲目。出于什么动机,你花这么多精力录唱片?

阿:唱片记录下我诠释某些作品的方式。倒不是说只有我这样的处理才是正确,但这是我的处理,或许对青年艺术家有用。现说,它也是让我继续活下去的方式。

杜:录唱片时,你分段还是整首乐曲一气呵成?

阿:录奏鸣曲的乐章时,我喜欢把整个呈示部一气弹成,必要时再分段,但总是尽量分成大段。当然,有时免不了弹错音或者出什么问题,那就不得不改了插进去。一般说来,我发现,分段太小太短并不好,有损于音乐的流畅。

杜:你觉得录音有劲(exciting)吗?

阿:有劲。我真的很喜欢录音。听刚录下的东西,会有所启发。演出时效果好的,到了唱片上未必好,反之亦然。录音有它自己的规律--这就是我为什么不赞成现场演奏录音的原因。我从来不喜欢现场录音。

杜:音乐家必须了解作曲家生活的时代,这很重要吗?

阿:绝对重要。应该了解作曲家那个时代的艺术、文学,甚至政治形势。应该学会捕捉特定历史时期的感觉。这一切都有助于理解作曲家的音乐。

杜:你的作曲家专场音乐会或系列音乐会的节目安排都反映出你对每一个作曲家的创作的深刻理解。

阿:我在20世纪30年代开始这么做。用12场音乐会演奏了巴赫的全部键盘乐曲。起初,听众不多,后来越来越多。人们喜欢听同一个作曲家创作的不同层面。继巴赫以后,我演奏了莫扎特的全部独奏作品,接着是贝多芬的全部奏鸣曲。

杜:你的曲目中的巴赫哪里去了?你再也不弹巴赫了?

阿:对,不弹了。那次系列音乐会结束后,我得出结论,巴赫在他的乐器--大键琴和古钢琴上弹来效果最好。所以我不再弹巴赫了。我觉得,在大键琴上才能让听众真正感受巴赫。巴赫的审美观出自一个不像现在这么世俗化的世界。他的手稿上的确写着“为了荣耀上帝”。现代钢琴能做到的渐强(crescendo)和渐弱(diminuendo)的种种层次,以及其他曲折变化有损于巴赫的原意。不论你愿不愿意,钢琴的这些特性总会侵袭巴赫。

杜:你在柏林成长时期最喜欢谁的节目安排?

阿:记得小时候听特雷萨·尼奥在一个晚上弹贝多芬的《第三号协奏曲》、《第四号协奏曲》和《第五号协奏曲》。柏林当然有十分严肃的听众,崇尚分量这样重的节目。在我成长时期,还能听到布索尼、达尔伯特和康拉德·索奇恢宏的演奏。布索尼在三个晚上弹了九首莫扎特的协奏曲,就在他去世前。记得他的节奏活力令人难以置信,从第一个音起就把你慑住。他有非凡的创造力,不论做什么,他的想像力都令人肃然起敬。

杜:特雷萨·尼奥呢?

阿:她的演奏气象万千,她真了不起。我认为她是历史上最伟大的女钢琴家。

杜:传说她和她的丈夫尤金·达尔伯特都结过多次婚。有一天,达尔伯特对卡雷尼奥大叫大嚷:“但愿你的孩子和我的孩子能够停止跟我们俩生的孩子打架!”你见到过卡雷尼奥吗?

阿:见过,她对我很好。克劳泽总在她的音乐会结束后带我去后台。她总是抚摸我,问我琴练得怎样。有一天,我们问她:“这么多孩子,你怎么应付得了?怎么练琴?”“是这样的,”她说,“没有人敢进来,甚至敲门也不敢,因为我在琴上总放着一支子弹上膛的手枪。谁敢打搅我,我就朝谁开枪。”

杜:可以谈谈你弹得最多的作曲家路德维希·冯·贝多芬吗?贝多芬的音乐体现了什么?

阿:简单地说,贝多芬的音乐体现斗争和胜利,是积极向上的东西。贝多芬永远看到胜利。他的音乐代表精神的新生,用贴近我们时代的方式对我们所有的人说话。他的一生是一场求生存的斗争。就这层意义来说,他和我们是同时代人。他在创作中表现了英雄打的所有精神仗和心理仗。有超人的任务有待他去完成,他身经百战--鲜血遍体,仍然不屈不挠--最终成为胜利者,达到自我实现和感情的最高境界。

杜:19世纪50年代,威廉·冯·伦茨写过一本书,讲到贝多芬的三个阶段:早期、中期和耳聋后的晚期。你对这样的划分有何感想?

阿:在我看来,评论家的这类老生常谈从来不管用。他们忽视贝多芬的天才之花的开绽和成长,到后来不可思议地同神合为一体,这当然超越任何的分类。他比西方音乐史上的任何一个作曲家高瞻远瞩。在他的事业才起步时,谁想得到他会写出《c小调奏鸣曲》Op.111那样玄奥的语言,写出《汉马克拉维亚奏鸣曲》(Hammerklavier Sonata,Op.106)那样的慢乐章来?

杜:你小时候第一次弹贝多芬时,想得到他今天会对你这么重要吗?

阿:我一开始弹他的音乐,就如鱼得水。我当时就知道他将是我的音乐生活中的一股重要力量。(未完待续)