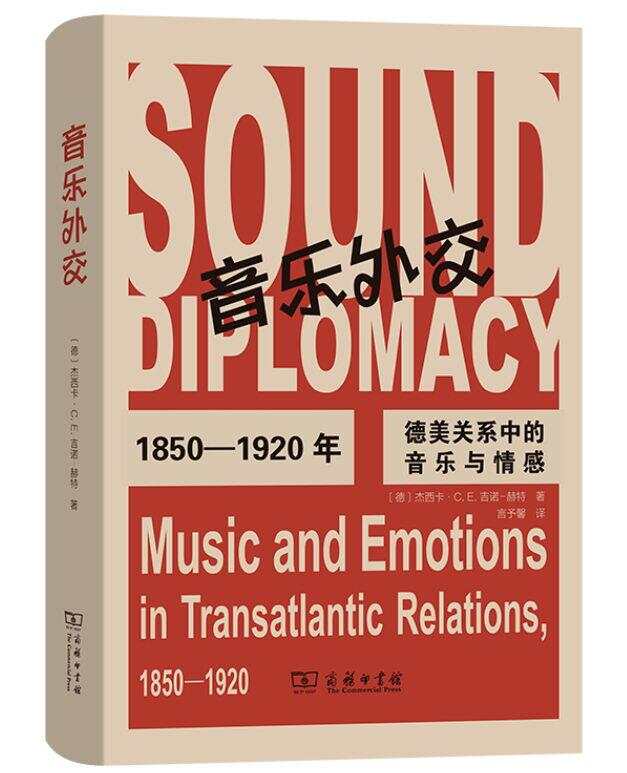

音乐外交

1850—1920年德美关系中的音乐与情感

[德]杰西卡·C.E.吉诺-赫特著

言予馨译

ISBN:978-7-100-20293-0

内容简介:

1850年至1920年间,美国是国际舞台上的一颗新星,一些欧洲国家试图通过在美国传播自己的文化来加强与美国的联系。法国利用其艺术,英国利用其社会关系和文学,而德国则推广其特殊的古典音乐。作者深入研究了记录德美之间跨文化互动的档案宝库,追溯了这些作为非政府外交工具的文化输出努力,特别关注了指挥家的作用,并发现了音乐家作为德国世界主义文化象征的非凡历史。作者认为,德国的演奏家和指挥家在美国的广受欢迎为一种情感上的选择性亲和铺平了道路,这种亲和在破裂的条约和几次战争中幸存下来,并延续至今。

作者简介:

杰西卡·C.E.吉诺-赫特,1964年出生于德国埃森,柏林自由大学历史学教授,约翰·F.肯尼迪北美研究中心历史系主任。主要研究领域为北美历史、美国的外交关系、国家形象的塑造、音乐史、情感史等,主要著作有《去美国中心化》《不可能的传播——战后德国作为文化外交的美国新闻业,1945—1955》《20世纪的音乐和世界史》等。

交响乐:德国的还是普遍的?

本书的大部分内容集中在交响乐团及其指挥家、独奏家和音乐家以及管弦乐方面。19世纪,交响乐和交响乐团越来越多地被同时定义为“德国的”(German)和“普遍性的”(universal),交响乐作品最终成为跨大西洋音乐通路上最有影响力的类型。19世纪,由于种种原因,德意志各邦国的居民开始将自己视为“音乐的民族”,这种观点最终被全世界的观众所接受。大卫·格拉米特(David Gramit)提出,德国的评论家、艺术家和管理者认为“古典”风格的音乐是区别于其他音乐的,因为它构成了人类修养的一个关键部分。他们的信念起源于德语国家中极为特定的环境,在此环境下音乐游说者试图赋予音乐合法权利,使其成为社会可接受的一种活动,从而确保当时音乐家的收入、地位和专业性。

在整个19世纪,音乐评论家、作家、知识分子、音乐会组织者、记者和音乐教师,以及政府官员和广大公众,越来越多地提出与德国民族身份密切相关的德国音乐遗产的概念。这些男男女女在思考音乐的力量时所指的是一些观察家所说的严肃音乐(Erste Musik),它正是本书所研究的音乐类型。德国的音乐学家们往往偏爱(现在仍然偏爱)严肃音乐这个术语——尽管这样内涵的许多音乐根本不是严肃的——从而将古典或严肃的音乐作品与流行音乐(Unterhaltungsmusik)区分开来。

1810年,E.T.A.霍夫曼(E.T.A.Hoffmann)对贝多芬《第五号交响曲》的评论中提出了纯粹音乐(absolute music)的概念,在后来的几十年里,这个概念一直是统领音乐相关著述的主流概念。纯粹音乐结合了普遍主义和民族主义的特质,同时还具有使音乐成为既是德国的又是具有全球吸引力的事物的一个最重要的特质。纯粹音乐是为乐器谱写的、浪漫的、具有启发性的,所有这些价值在西方社会被普遍欣赏。但与此同时,纯粹音乐也美化了交响乐这一在国际上与“德国大师”联系在一起的音乐形式[严格说来,交响乐(sinfonia)起源于17世纪亚历山德罗·斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti)等意大利作曲家,但与19世纪交响乐的结构有着深刻区别]。霍夫曼的纯粹音乐援引了精神世界共同体的概念,但作品必须出自德国人之手。反过来说,成为德国人就意味着能够具有超越人类生存和世俗利益羁绊的艺术创造力。

在19世纪的大部分时间里,德国的特性一直都是浪漫的、理想主义的,并且最重要的是地理上模糊的。外交家和哲学家威廉·冯·洪堡(Wilhelm von Humboldt)认为,严肃音乐、普遍性与德国的是紧密交织在一起的。严肃音乐必须在智识和情感上具有挑战性才能表达人类的自由意志。探寻和受苦、探究和求取的能力是德国的能力,因此也是普遍的:德国的和普遍的这两个词并不互斥,因为德国的一词并不比普遍的一词更有局限性。恰恰相反:洪堡认为,成为德国人就意味着思想开放、自由奔放,不受任何地理或智识上被限制的生活或思想方式的束缚。举个最突出的例子,贝多芬之所以被称为“德国人”正是因为当时没有德国。

由于其表面上的矛盾和德国近代史的负担,一种具有普遍性的德国特性的概念仍然让历史学家和音乐学家感到困惑。普遍性和永恒性等属性可能会模糊我们对德国沙文主义潜伏风险的理解。民族主义——尤其是德国的民族主义——如何才能被理解为普遍主义的、非政治性的,而不是对其阐释者和追随者具有危险性的?在艺术家的社会和政治责任问题进入讨论之前,给任何音乐贴上“德国的”标签要多久才是安全的?我们能否在欣赏勃拉姆斯的同时,承认他的音乐本质上透露出民族主义的意涵?在一个政治当先的时代,音乐学家们感觉受到吸引,用政治化的术语来评价文化动机。纯粹“文化的”德国特性的概念似乎属于虚构的范畴,甚至在涉及19世纪德国的音乐发展和接受时更是如此。比如,关注勃拉姆斯艺术的普遍性和纯粹性方面,丹尼尔·贝勒-麦肯纳(Daniel Beller-McKenna)写到:“为此我们付出的代价是将勃拉姆斯理解为德国艺术家,或是承认他的德国人身份对其音乐的巨大影响。”

最近关于民族认同的史学为摆脱理想主义和领土主义之间的困境开辟了一条道路。19世纪的德国文化认同表现出一种形式的软民族主义,或是哲学家凯姆·安瑟尼·阿皮亚(Kwame Anthony Appiah)所谓的“有根的世界主义”(rooted cosmopolitanism),根据这种世界主义,人们按照自己的文化背景而不仅仅是自己的出生地来定义自己。阿皮亚认为,在世界主义者看来,“有时正是我们的差异使我们的互动有意义”,尽管“我们与他人分享的东西并不总是具有族裔民族特性”。在本书介绍的跨大西洋音乐家们看来,他们扎根于特定的历史,同时又充当了世界公民,这二者之间并不矛盾。而他们在政治上效忠于一个国家,同时又将自己的工作和认同置于一种具有普遍性的价值和认同框架之中,这样也是没有任何问题的。

通过音乐来宣传一种德国特性的努力,有助于克服德意志各邦国的方言、行政结构和文化方式之间凝聚力缺乏的问题。1871年,德意志帝国的巩固促使政治家、煽动者和音乐学家试图宣传音乐和民族特性的统一性。纪念活动、系列出版物、音乐传记、全国性的会议以及拜罗伊特音乐节等音乐圣地的建立,都有助于巩固音乐与国家的亲缘关系,尽管有种种特殊性。从德国首位皇帝到最近的联邦共和国总理,都利用音乐的联系来达到政治目的,无论是庆祝诞辰、胜利还是最近的统一。

拜罗伊特节日剧院

强化德国人是音乐民族的国家形象和国际形象在于,19世纪末各个学科和国家的学者都越来越相信,音乐代表了艺术的自我理想,它是艺术中的艺术。从弗里德里希·席勒、约翰·沃尔夫冈·冯·歌德到奥斯卡·王尔德,从杰克·巴特勒·叶芝到黑格尔、叔本华,艺术家和哲学家都将各种隐喻式的、超自然的力量归因于音乐。而在整个西方世界,科学家、艺术评论家、管理者和普通民众开始讨论音乐在人类社会中的意义和影响。许多人认为,古典音乐有可能成为一种“情感的语言”,从而形成对理性主义、工业化和国际战争的一种强有力的抗衡。

似乎没有人为哈布斯堡王朝的特性或许多作曲家选择要过的国际生活而烦恼。这种假定的“德国”音乐,大部分不是在德意志各邦国创作的,也不是由德意志各邦国的艺术家创作的。大多数被当作“德国大师”的作曲家都会否认这个标签,或者至少对这种地缘政治身份态度模糊。例如,格奥尔格·弗里德里希·亨德尔就宣称自己是英国人。神圣的偶像贝多芬,鉴于他的佛兰芒血统和他与维也纳宫廷的长期密切联系,可能一开始就已经被当作无国籍公民了。而即使是在音乐中竭尽所能地定义什么是德国的的理查德·瓦格纳,最终也有些失望地得出结论:“我遇到这个问题时越来越感到困惑……它是不可能回答的。”虽然历史学家可能会认为这种出入是有问题的,但同时代的人在大多数情况下都没有碰触这个问题。

外国观察家也是如此。托马斯·S.格雷(Thomas S.Grey)在一篇关于《纽伦堡的名歌手》的文章中写到,来自英国、法国或美国的国际评论家们对德国音乐的民族形象尚未察觉。他认为:“他们并没有做出特别的努力来否认或抵制它,而是倾向于直接不管它。文化民族主义虽然在艺术创作中作为一种不言而喻的积极的价值观被接受,但似乎有一种默契,即当这些作品出口时可以在边境上收回文化民族主义。”

格雷对一个由快乐的音乐爱好者组成的世界共同体的假设,像彼得·盖伊和丹尼尔·罗杰斯对开放的跨大西洋文化的憧憬一样理想化。诚然,由于德国人的自我宣传,他们在国际上被誉为“音乐的民族”。但在一个地缘政治帝国主义和文化扩张占主导地位的时代,其他国家没有对这一概念提出异议是令人难以置信的。德国音乐家和行政官员出于政治目的支持德国大师的输出。与此同时,美国的评论家、经理人、教育家和记者也很乐意宣传音乐是最德国的艺术,并且比其他所有艺术都要优越,直至在19世纪末,将其作为德国的世界政策(Weltpolitik)的一部分予以否定。

瓦格纳

对这一时期进行著述的作者们经常提及那些强调追求美国民族音乐的著作,或是字典中那些把德国音乐家在美国的故事写成是起始的、不合时宜的条目。文化史学家已经细致地追溯了英美摇滚乐、流行乐、爵士乐和嘻哈音乐在国外的国际影响,特别是其在20世纪青年文化、美国化和冷战背景下的国际影响。但他们仍然奇怪地不愿意追溯外国(相对于移民而言的)对美国文化,特别是对音乐的“高雅”影响。虽然这个故事似乎很熟悉,但很少有人愿意讲述它。在一个质疑精英影响,特别是质疑欧洲白人男性影响的时代,就古典音乐进行著述并不是政治正确的事情。

研究外国对美国的影响的音乐史学家通常对英语国家的遗产要比对非英语国家的遗产更加关注,并且往往努力寻找美国舞台上更多的“本土”元素。凯瑟琳·普雷斯顿(Katherine Preston)曾提醒我们注意19世纪上半叶生气勃勃的音乐舞台,当时不同社会阶层的美国人在乐队音乐会、舞会和戏剧演出等多种场合既欣赏英语歌剧,也欣赏意大利语歌剧。普雷斯顿告诉我们,这个快乐的民主时期随着代表德国浪漫主义的严肃音乐的音乐精英的到来而结束。文化逐渐分化成不同的部分,每一部分都被限制在一定的社会阶层。从此,音乐要么是“流行的”,要么是高雅艺术,但绝不会两者兼具。

这个关于美国音乐生活在内战后如何走向精英主义(也就是变质)的故事,在美国文化史中大多被认为是理所当然的。民间音乐、民族音乐和流行音乐,以及最重要的,在时间上标志着真正的美国音乐出现的关键日期(福斯特?苏萨?乔普林?佩因?科普兰?阿姆斯特朗?艾夫斯?)一直占据着许多音乐史学家的研究议程。然而,19世纪美国古典音乐的故事不仅仅值得少数音乐爱好者关注,因为它的影响是广阔的、政治性的和普遍的,远远超出了美国音乐生活发展的范围。“古典”经典在美国(和其他地方)的固化,与德意志帝国的崛起及其自诩的一个以文化经典为基础的国家(Kulturnation)的角色相吻合。外交角逐主宰了我们对19世纪末国际舞台的理解,而德国艺术家和管理者则远离这种外交角逐,认为自己肩负着将音乐这种情感语言带给全世界听众的使命。通过迎合音乐的“国际主义”形象,这些人试图宣传德国音乐艺术的普遍主义。

本书试图阐明自19世纪中期以来,在跨大西洋关系背景下德国音乐(和美国听众所认为的“德国人”)及其艺术的代表在美国的文化代理机构;也对第一次世界大战前美国的国际文化活动进行了调查;追溯了音乐家们的生活和动机,以及他们对从波士顿到旧金山的观众的直接影响;还阐明了1917年之前的几十年里,美国观众和评论家对德国音乐占主导地位表现出的日益强烈的对立情绪;此外还提及了德国古典音乐在美国的长期遗产。当然,在美国音乐舞台上有无数的外国人和美国人。但是,在这个兼收并蓄的音乐图景中,由德国大师创作的古典音乐的发展却比所有其他类型音乐的发展要更为突出,这其中的原因绝不仅仅是审美上的。